彰化田中有一家經營了75年的皂廠,過去以代工生產為主,現在傳承到第三代。接班人陳聖文從小就到外地念書,退伍後返鄉接下家業,重新了解陌生的家鄉,也看見它的美好。他想做一塊跟在地連結的皂,田中盛產稻米,他就利用碾米時不要的碎米,磨成粉後加進香皂裡,做成獨特的米皂,不僅環保,也讓更多人透過這塊皂,認識自己的家鄉。

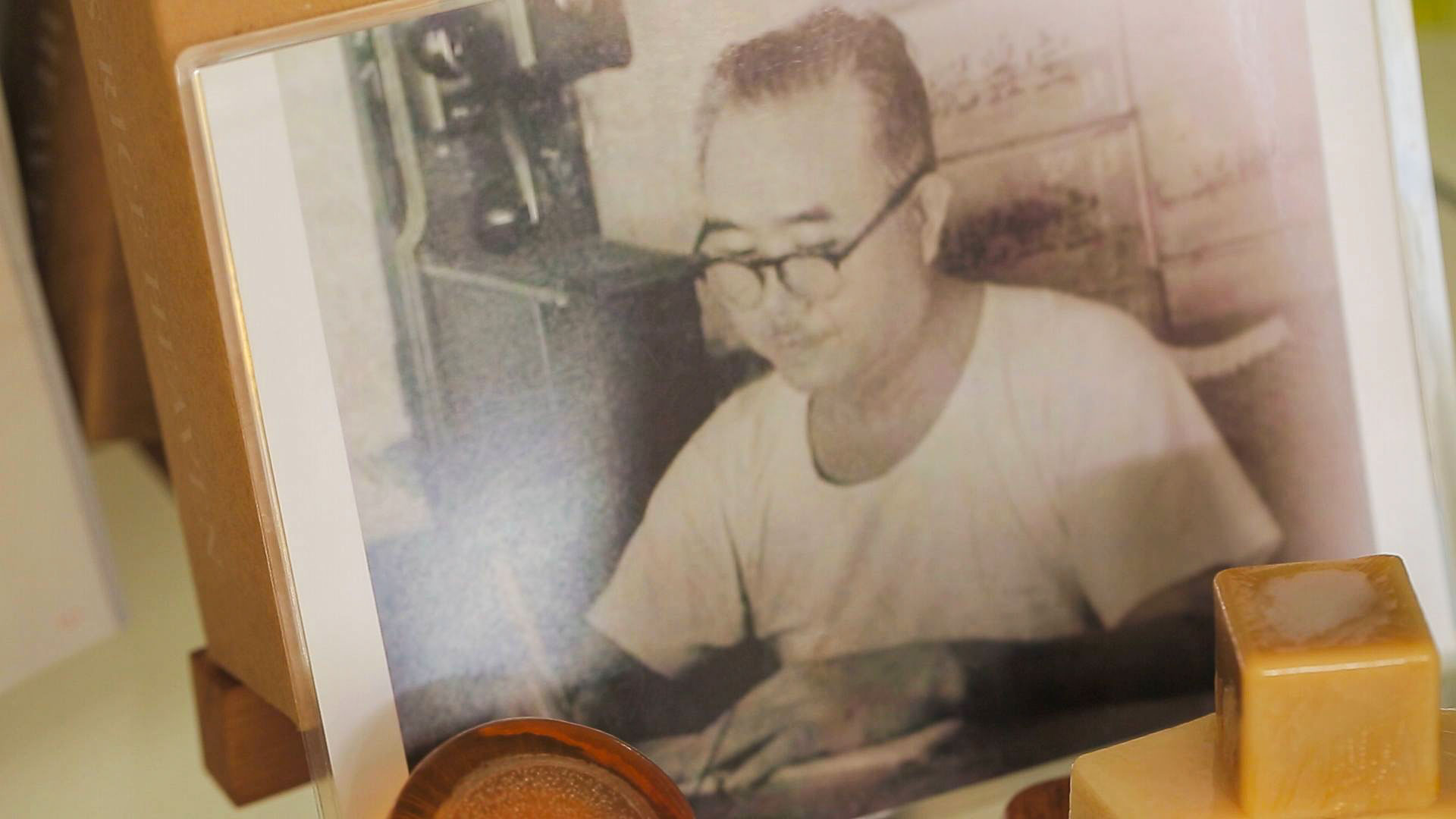

「米皂它有去角質的效果,所以香皂摸起來,表面就會有粗糙感,洗完的話,會非常地乾淨,但是又不會到乾澀,」獨創的米皂,相當在地化,創新的想法就來自陳聖文,他也是彰化田中這家皂廠的第三代接班人,成立於1947年的老皂廠,創辦人陳守仁原本是國小老師,光復後因為不能再教日文,只好另謀生計轉行做香皂。

▲皂廠創辦人陳守仁原本是國小老師,因為光復後不能再教日文,轉行做香皂。(照片提供/陳聖文)

能做一般家庭手工皂業者做不到的產量,為皂廠爭取到不少品牌的代工訂單,身為接班人,78年次的陳聖文,年紀輕輕卻得扛著沉重的經營擔子,對於阿公的皂廠和故鄉田中,他在接手家業前,其實是陌生的,也是在返鄉後,才慢慢認識,逐漸愛上這片土地。

「我們田中主要種植台稉九號米為主,還會有一些香米,你看,有蟲,代表它多健康,」說起家鄉的米,陳聖文有幾分自豪,總愛跟別人分享田中的好,「我們這裡是八堡圳上游,不管是稻米、水果和花卉,基本上都非常強,過去田中還是交通集散地,現在高鐵站又設在這裡,未來它有可能又會再起來。」

對比現在能對田中的歷史脈絡、人文環境侃侃而談,但其實在這之前,陳聖文從小就到外地念書,直到退伍後才回來,對於故鄉的一切,感到既遙遠又模糊,「我大概六年前回來,才重新了解這個地方,當然一開始還是會不習慣,但現在我還蠻喜歡這個環境的,因為跟城市比起來,它當然是相對悠閒、舒適很多,台北不是都人擠人嗎?」

回過頭來重新認識家鄉,也看見田中的美好,陳聖文開始思考,能為這片土地做些什麼?「我們工廠在這個地方那麼久了,不管講社會責任、社會回饋等等,或許可以做到一些連結,而不是單純在這個地方,只做生意這樣而已,我會想要跟田中,有一點點共鳴。」

▲彰化田中盛產稻米,主要栽種台稉九號品種,過去曾經是交通集散地,地理位置優越。(記者許聿恭/攝影)

於是他想到,或許可以將在地產業跟皂做結合,利用碾米過程中產生的碎米,把它們磨成粉,加進香皂裡,「它就可以取代之前大家在講的塑膠微粒,同樣都是有磨砂的效果。」

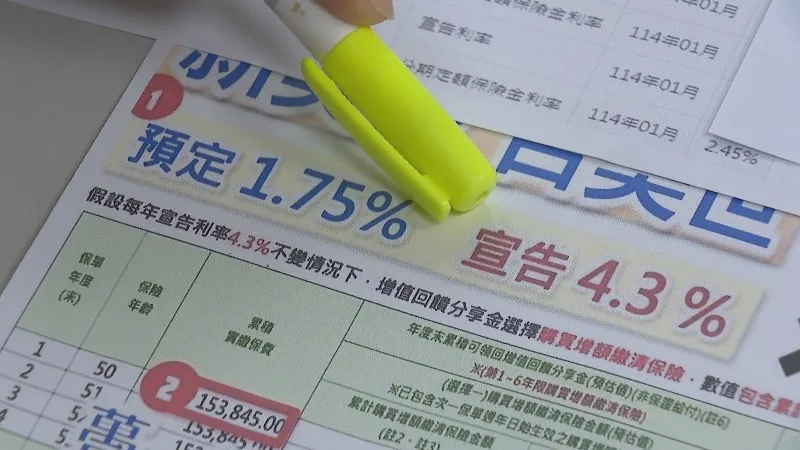

製作米皂的想法油然而生,但要把米粒細粉加進皂裡,又要兼顧洗感,並沒有想像中容易,陳聖文說,「米粒細粉加到香皂裡的比例,大概是25-30%,太少的話,可能會沒有感覺,而且洗起來可能會有類似刮傷的感覺,會不舒服,太多的話,皂會變得很少,沒有辦法成型。」

花了半年時間,才找出最佳配方比例,就連出鍋的時間,也經過不斷的嘗試,陳聖文表示,「我們要去抓攪拌均勻的時間,和倒到模具裡面的時間,如果時間太晚,它就會硬化在鍋子裡面,時間太早很容易有米粉攪拌不均勻的狀況。」

接手工廠後,陳聖文從基層學起,了解製皂,花了一年多時間,熟悉所有製程和事務,遵循父執輩客製化的經營路線,就連少量的訂單,他也很樂意接,「賺不賺錢是一回事,可是有理念的人,我們應該要去支持他,人生不是只有賺錢這件事情,賺錢是讓你活著而已,除此之外,可以做更多有意義有價值的事情。」

▲皂廠第三代陳聖文年紀輕輕卻扛著沉重的經營擔子,花了一年多,熟悉所有製程。(記者許聿恭/攝影)

發揮無限創意,包括鑰匙圈、公仔等東西,都可以放進客製化的香皂裡,一塊小小的皂,在陳聖文手中創造出更多可能性,愛鄉愛土的米皂,也特意做成米粒形狀,在包裝設計上更是不惜成本投入,放了很多明信片,介紹田中的產業和風景,「我們盡量提高這顆米皂的附加價值,讓它不只是一顆香皂。」

▲遵循父執輩客製化的經營路線,少量的訂單也接,就連公仔也能放進香皂裡,創意十足。(記者許聿恭/攝影)

一顆米皂,背後蘊含返鄉青年陳聖文用心體認到的在地價值,透過這顆皂,不僅訴說他對家鄉的愛,也期望能讓更多人,看見田中的美好。(記者盧映利、許聿恭/專題報導)