AI世代來臨,不只為許多產業帶來巨變,也有可能替地球帶來貢獻!有一支年輕團隊為了一份「減緩氣候變遷」的願景,選在宜蘭一處廢棄養殖場,用AI科技精準養蝦,不只成功減緩排放汙水,養殖過程,堅持不餵抗生素,而是讓蝦苗吃「益生菌」長大,反而解決了過去傳統養殖戶難以對付的疾病問題。現在不只養出,比傳統養殖模式高出五倍的白蝦產量,還成為知名餐廳指定使用的蝦種!

放入新鮮蝦仁,再加入鳳梨和火腿點綴在旁,最後覆蓋上大把大把的起司,就要進行高溫窯烤。

原本平坦的披薩,經過受熱,就像一座座沸騰的小型「活火山」。短短三分鐘後,這盤香氣四溢的海鮮披薩,就能準備上桌。

拉起滿滿的牽絲,看了令人垂涎欲滴!而豐富配料中,又以紮實飽滿的蝦仁,吃起來最鮮甜、Q彈。

民眾 卓小姐:「這裡的蝦子吃起來,很(有)紮實感,然後很甜!跟我之前吃的蝦子、別家蝦子吃起來不太一樣,就是那種甜,會有甘甜的感覺。」

這一間饕客最愛的披薩專賣店,以海鮮為主打品項,但餐廳老闆曾深受食安風暴衝擊,為了讓顧客吃得安心,光是在蝦子的選擇上,不惜千挑萬選,才終於相中這「萬中選一」的無毒鮮蝦。

餐廳老闆 江志榮:「我在初期的一兩年,也是用過很多家的蝦子還有蝦仁,那蝦仁很多市面上都有泡過藥水,那泡過藥水的東西,吃起來口感就是,沒有蝦子的那個,原本原始的鮮甜。就輾轉得知有一群年輕人,我聽說都是博士的,在經營這個蝦場的養殖,那我一拿到他們的蝦子以後,我就覺得驚為天人!這個蝦子就是我需要的。」

能讓餐廳老闆「一試成主顧」的幕後養蝦人,其實全是一群平均年齡,才三十歲出頭的年輕人。

踏進這間室內養殖場,每池正冒出白色泡泡,還以為是天然SPA,但其實是池底周邊,裝有團隊量身打造的增氧系統,池邊更設有自動化監測設備,可說是國內少見,結合AI智慧科技的白蝦專養現場。

科技養殖業者 余萬洲:「整個養殖過程,我們是會去控制它水中的七個參數,溶氧、溫度、氨氮、亞硝酸鹽、pH、鹽度,還有它水中的碳源跟氮源,這樣去搭配,然後讓它的水質,維持在一個非常好的平衡點,這樣的話,蝦牠就可以順利地長大。」

但複雜的水質環境,只要稍有不慎,就可能讓白蝦感染疾病,導致整池作廢,因此這支科技養蝦團隊,靠的是這台「秘密武器」,隨時掌握水中的突發狀況。

像是這一聲「叮咚」!就嚇得養殖人員紛紛探出頭關心,因為他們的職責所在,就是必須將水中的各項數值,控制在一定範圍內。如果一有狀況,就得立即作出精準決策。

技術長 陳廷宇:「如果當養殖人員設定邊界值到的時候,出現問題,它就會一直跳LINE警報,通知養殖人員,起來要做處理這樣子。」

不過天有不測風雲,機器也可能有失準的時候,這群科技養蝦人,還有這項妙方,能夠對症下藥。

科技養殖業者 余萬洲:「一般如果蝦牠遇到一些,譬如說牠的腮啊,或是牠的肝胰臟等等,牠有一些問題的時候,我們可以拿來做切片,去看一下牠的病理組織有沒有異常?可以從這些切片知道說,牠是得了什麼病,進而我們可以去做一些紀錄跟判斷。」

要能累積出一個個正確決策,得從無數個失敗經驗中學習。這群科技養蝦人穿起白袍,化身「白蝦醫師」,不只要替蝦苗「快篩」找病原,還要有不怕失敗的實驗精神,才能培養出濃度精準不差的菌液。這一下,投入池中!不只能為蝦群打造更穩定的養殖環境,還能協助減緩排放污水。

科技養殖業者 余萬洲:「大家一般講就是說,你要環境好、沒有疾病,基本上牠就長得好。種好、環境好、沒有疾病,可是這三個『好』,要變成『好』的條件,它其實是很複雜,所以就是我們一個一個去調控它。」

整支科技養蝦團隊中,靈魂人物就是「他」─海洋大學機電學系畢業的余萬洲。從碩班時期跟著教授,學做水質監測研究,才發現全球銷售量最高的白蝦,在台灣育成率只有兩到三成,但翻遍全球AI資料,卻找不到任何一份,影響白蝦收成率的關鍵數據,這在余萬洲眼中就是一大商機。

科技養殖業者 余萬洲:「其實在未來的時代,數據會比黃金還值錢,但是有些數據是那個時候,我創業那個時候的大公司們沒有的數據,我們要去找這個,但是這些數據找到以後,怎麼轉換成價格?這件事情是很關鍵的。」

哪條路沒人走,他就往哪裡去。余萬洲就像天生的創業家,起初先靠物聯網設備起家,挨家挨戶收集水產資料,後來決定親自下海走一遭,號召有志青年,組成全球唯一一支,專門研究白蝦育成數據的科技養蝦「先鋒隊」。

科技養殖業者 余萬洲:「我是機電背景出身的,所以是做設備,後來接觸到很多養殖戶,然後發現養蝦這個產業,其實滿有挑戰性的,所以我就進來這個行業。然後這些池是我們第一批,四年前養的池子,剛開始沒有這麼完善的時候,其實安全措施沒有做得很好,當然我是自己在養,所以就是說,有掉到池子裡兩、三次過。」

回想創業初期的艱辛,余萬洲就像「拓荒者」,因為這座養殖場的最初面貌,是廢棄了十五年的九孔池。

科技養殖業者 余萬洲:「我們剛來的時候,其實這邊已經荒廢十五年了,然後很多屋頂是破舊會漏水,因為我看到這個地方,改建費用應該滿低的,然後是可以快速地證明,我們是會養蝦的,這邊就買幾個幾百塊床墊在這邊睡。每天餵飼料、看蝦子。」

曾經被附近的養殖戶笑說,「你們養蝦就像把錢投進池子裡」,有去無回,但余萬洲反而用行動,證明了他們的「遠見」。

養殖組長 魏梓傑:「大概還要兩次脫殼期,我才會安心,像這個很漂亮。」

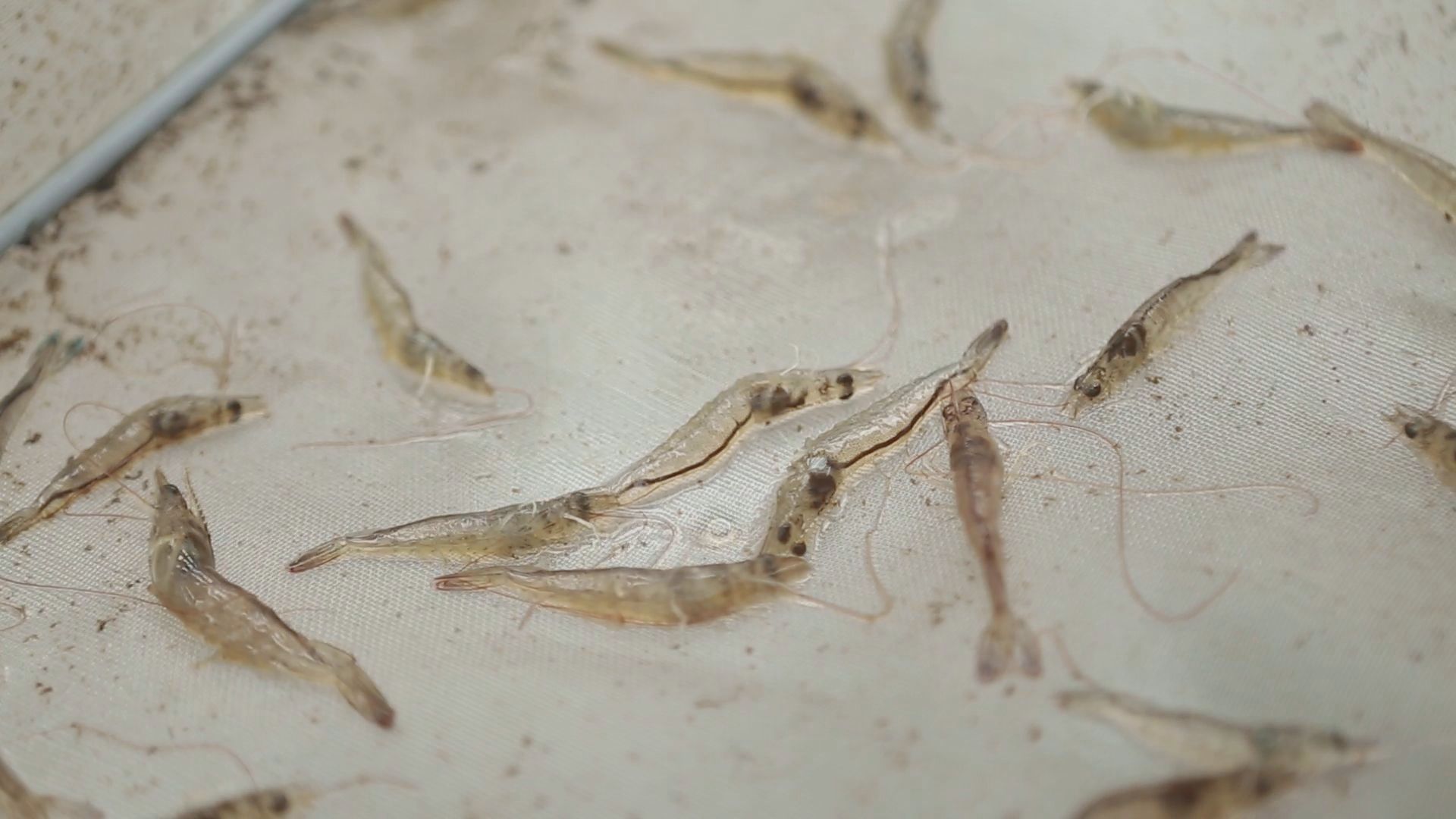

一尾尾細長的蝦苗,迫不及待地在鏡頭前活蹦亂跳!這是養蝦人最期待看見的景象,還有透明蝦體下,這一條清楚可見,又粗又黑的腸線,代表蝦苗們都被餵得「頭好壯壯」!

養殖組長 魏梓傑:「我們除了投餵飼料外,我們還會額外給牠添加其他的營養物質,譬如說一些維生素、一些礦物質,或者是一些益生菌,讓蝦子腸道保持一個健康的狀態。蝦子腸道健康,牠吸收好,自然成長速度也會更好。」

不同於其他傳統養殖戶,這群年輕人堅持不餵抗生素,反而要讓蝦苗,從小吃「益生菌」長大。現在他們的養殖數量,從原先的二十池白蝦,翻倍成長到四十四池,如今再靠智慧科技,把原本應該跟著增加的人力成本,全都省下來了。

只要手機點一下,投餵系統就會同步作動。這些自動化AI技術,可不是憑空出現,幕後主要操刀手,就屬「他」功不可沒。

技術長 陳廷宇:「(機械學系)碩士畢業之後,當然就做自動化這一塊開始,後來當然有幸可以進外商做,就進外商。然後那時候,就遇到他(余萬洲)來找我。」

技術長陳廷宇原本跟余萬洲是高中時期的摯友,還曾經一起抓色狼、上新聞,但他壓根沒想到,十年沒見的朋友會再次相遇,而且還一起當創業夥伴。

技術長 陳廷宇:「第一時間跟爸媽講,他就說蛤!你怎麼會從半導體跳一個養蝦?就是當然家裡就會經歷一些革命嘛!其實我是想了很久,當然跟我爸我媽都討論過,至少在智慧水產這一塊,它被著墨的力道還沒那麼強,所以我們是有機會做這個突破。」

會讓陳廷宇願意放棄高薪,跟著余萬洲一起從零開始,除了看見產業發展趨勢,其實背後還有這份遠大的夢想。

科技養殖業者 余萬洲:「就是氣候變遷主要,當然就是二氧化碳嘛。大家比較忽略的是,農業產生的二氧化碳,其實也很多,那養殖這邊就是,你會一直去砍紅樹林,因為蝦牠有很多的疾病,一旦這個染病以後,土池它不能用了以後,它就荒廢了,他就會去砍新的紅樹林,然後一直不斷地循環下去。最好的例子就是宜蘭,宜蘭這邊就有七百多公頃的池子,那時候全盛時期在養,可是現在養的就兩百多,其他全部荒廢。」

「幫助世界減緩氣候變遷」,這就是余萬洲和陳廷宇想要共同實踐的企業社會責任,而他們的做法,就是從這間廢棄養殖場開始,實現「科技減碳」的理想。

將活跳跳的蝦子,倒入冰桶中瞬間昏迷,再依照蝦的大小進行分類,接著真空包裝、鎖住鮮甜,直送負六十度急速冷凍櫃,確保蝦子從產地到餐桌,依然吃得出天然的脆口感。

看著一隻隻無毒鮮蝦,經過調味烹煮,成為客人讚不絕口的必點美食。背後一點一滴,全是這支年輕團隊,用科學方法來養殖,也希望能落實願景,為世界帶來正向改變。

(記者蔣淮薇、余建宏/專題報導)