面對2050淨零轉型的挑戰,除了聚焦節能與儲能,持續發展多元綠能以確保供電穩定更是重要,其中氫能的開發,各國政府及車廠已經積極布局,台灣的國營企業將帶頭示範,但面對淨零轉型,台灣有部分產業仍處於高耗能、高碳排,應該如何改善、如何做到公正轉型「不遺落任何人」,以下是我們的專題報導。

全球最大的海上型太陽能電站,就位在彰濱崙尾東,一號暨二號到剛完工的三號電站,設置面積共246公頃,裝置容量達到48MW,不但能提供超過8.3萬戶家庭一年的用電量,而減碳量相當於456座大安森林公園。

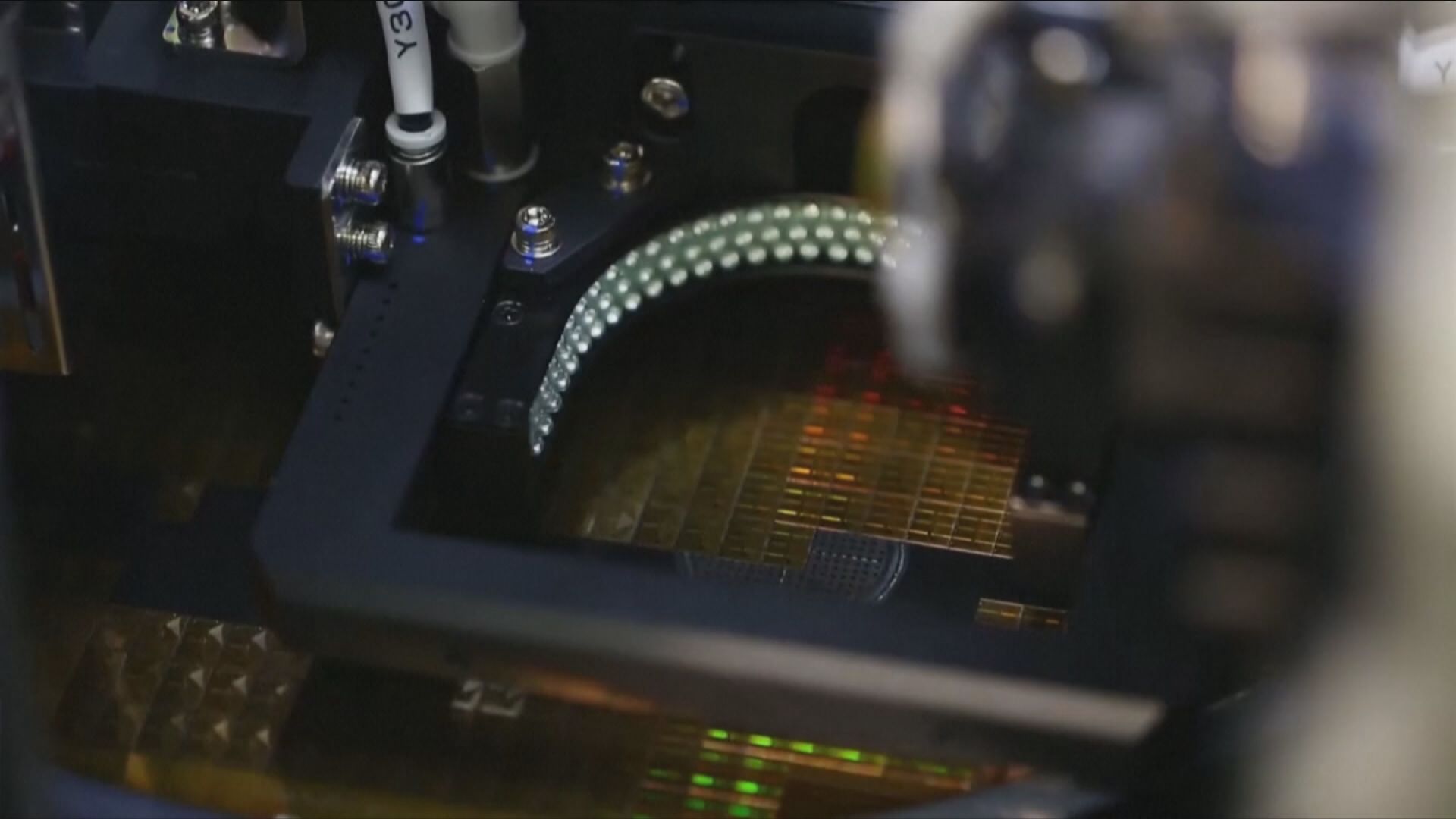

台灣2025年發電能源占比,目標為「5、3、2」配比,50%天然氣、30%燃煤、20%再生能源,太陽光電及離岸風電是台灣發展綠能的主力,根據經濟部統計處統計,近5年再生能源裝置容量,平均年增21.9%,成長速度高於全球平均9.1%,跟亞洲主要鄰近國家相比,高於南韓的18.9%,中國大陸的13.3%,以及日本的6.9%,台灣將持續往零碳未來邁進,建構智慧共享的綠能戰略,發展多元的綠能。

副總統賴清德:「我們現在的綠能是以太陽能發電跟風力發電為主,未來我們勢必要增加其他能源項目的開發,包括氫能源、地熱能源、生質能源,還有海洋能源,甚至於小水力發電,我特別把氫能拿出來,因為氫能在國際上已經成為一個再生能源的戰略,未來台灣也應該結合產官學研,還有民間的力量,大家共同來推動氫能源的研發以及生產,當然也要跟國際合作,進行國際的接軌。」

國際可再生能源機構預測,2050年全球能源消費中,氫氣將占12%,各國政府及車廠已經積極布局,國內經濟部已成立氫能工作小組,未來中油會負責供應氫能,建立首座示範加氫站,而台電研究如何參配,中鋼則研究如何運用在煉鋼技術,以代替煤焦炭。

國立台北大學法律學院教授陳彥良:「氫能其實它本身就是不管在儲存或者是韌性方面,都是一個相對乾淨、在價格上面也是可負擔,而且是一個穩定的能源。」

因應全面性的能源轉型需求,許多國際大廠不只自身承諾100%再生能源,也連帶要求下游供應鏈使用綠電,否則可能面臨砍單威脅,政府「推動數位與綠色的產業雙軸轉型」,將協助耗能及碳排產業全面轉型。

桃園立委參選人范綱祥:「因為企業的規模不一樣,能夠承擔所謂的淨零轉型的成本跟負擔的能力並不一樣,中小企業比較需要政府的協助,成立技術顧問服務團,由這個服務團來負責蒐集產業上的資訊、碳定價的資訊,國際的政經局勢有關、所謂的淨零轉型這方面的資訊,用這些資訊來去個別輔導。」

而當綠色經濟的發展與技術,需要更多動能與資金時,金融產業因應潮流而提供綠色金融產品,並「建立本土綠色金融」,協助產業低碳及無碳轉型。

國立台北大學法律學院教授陳彥良:「它要轉型主要是因為,它也怕被排除在新型的綠色供應鏈之外,台灣中小企業有時候他們資金是不夠的,因此在綠色金融這個很重要的部分,也是支持它一個轉型,所以我們可能去發行一些所謂的金融商品,銀行或者是說讓這些中小企業,它也能發一些綠色債券、金融商品,這些部分能支持它的綠色轉型。」

鼓勵採用回收材料,減少物料開採,從根本降低碳排,以擴大循環經濟,以台灣紡織產業為例,回收再利用尼龍,使用海洋廢棄物回收做成海洋紗,使用寶特瓶做為纖維與布料,在淨零的路上,除了顧及產業的發展,還有全民的參與,我們生活周遭很多消費與食衣住行的需求,如何形塑淨零永續的綠生活,「不遺落任何一個人而達到公正轉型」。

桃園立委參選人范綱祥:「政府應該做的事情是什麼呢,可能就是有的時候你要採取比較勇敢的一些步驟,例如說像我們的環境部,現在可能打算說,明年的時候開始要限制塑膠的使用,完全限制,這當然會有些阻力,所有的政策都這樣嘛,有的意識走到比較前面,有的意識走在比較後面,那你就要有勇氣踏出這一步。」

「2050淨零碳排」不僅是一個願景,更是一個挑戰,建構智慧共享的綠能戰略,助力企業接軌國際永續標準,穩健地推動2050淨零轉型的目標,才能讓台灣更具競爭力,也更有韌性。(記者黃梅琴、黃名緒/台北採訪報導)