字級:

A+

|

A-

“我曾是一個懷抱夢想仰望星空的孩子,如今我已是個成年人,坐在太空船上俯視我們美麗的地球。下一代的的夢想家們,如果我們能夠做到,請想像你們能做什麼。”

2021年7月最重要的「科技大事」,非維珍銀河創辦人布蘭森以及甫卸任亞馬遜執行長的貝佐斯,各自成功「飛向宇宙」莫屬。「太空熱」再次席捲大眾視野,不過這次和大家印象中,過往的太空競賽似乎有點不同,背後是有實在的商業市場在成形,而且其中,也很可能有「台灣供應鏈」的位置。

有錢人的遊戲?女股神也鐘意

女股神伍德掌舵的方舟投資今年就瞄準太控領域,組成了「太空探索ETF」,成分股網羅美天寶導航、Alphabet、波音、亞馬遜、輝達、銥星通訊等38家公司與ETF,技術涵蓋衛星及火箭發射與製造、AI、機器人、Wi-Fi、能源儲存、GPS、無人機、3D列印等。

方舟投資看好隨著衛星發射、火箭著陸次數增加,軌道太空(包含衛星活動與超高音速飛行)每年創造的營收有望超過3700億美元。太空探索ETF成分股展現出太空計畫牽涉產業相當廣泛,那台灣概念股究竟從哪裡卡位呢?這就要從SpaceX執行長馬斯克的「星鏈計畫(Starlink)」說起。

SpaceX「星鏈計畫」領航 台廠卡位太空時代

馬斯克作為全球最知名的富豪之一,在貝佐斯2000年成立「藍源」後,2年後也成立了SpaceX,並發下豪語要將人類送到火星,多次進行火箭飛行與回收系統的測試,美國NASA籌備已久的木衛二探測任務,也將交給SpaceX的Falcon Heavy進行「木衛二快船」探測器的發射。

不過這裡先不提火星旅遊等遠大夢想,在這之外,SpaceX「星鏈計畫(Starlink)」才是多數企業關注的焦點所在,也是「台灣供應鏈」進入太空時代的關鍵。

「星鏈計畫」鎖定「低軌衛星」,目標建立全球「衛星通訊網路」,突破5G容易受到地形干擾的限制,要讓電動車達成聯網目標,甚至萬物聯網;而與SpaceX競食大餅的,還有亞馬遜、英國通訊商OneWeb以及加拿大的Telesat。

那什麼是低軌衛星呢?目前全球在太空中執行任務的衛星,依高度分成三種,「同步軌道衛星」主要用於氣象觀測、電視轉播,「中軌道衛星」提供GSP定位與導航,「低軌衛星」因為距離地面近,傳輸時間短、延遲少,主要用來通訊、遙感探測,目前服役的3300餘顆衛星當中,77.5%都是低軌道衛星。

根據工研院資料,2020年總共有1183顆低軌衛星升空,占總發射數量的98%,較前一年暴增3倍,SIA(衛星產業協會)指出,太空經濟產值多半已被衛星占據,而低軌衛星更是主要戰場,但太空產業耗資驚人,光是製造、發射、保養、更新動輒數十億甚至上百億美元,一般投資人要如何切入呢?

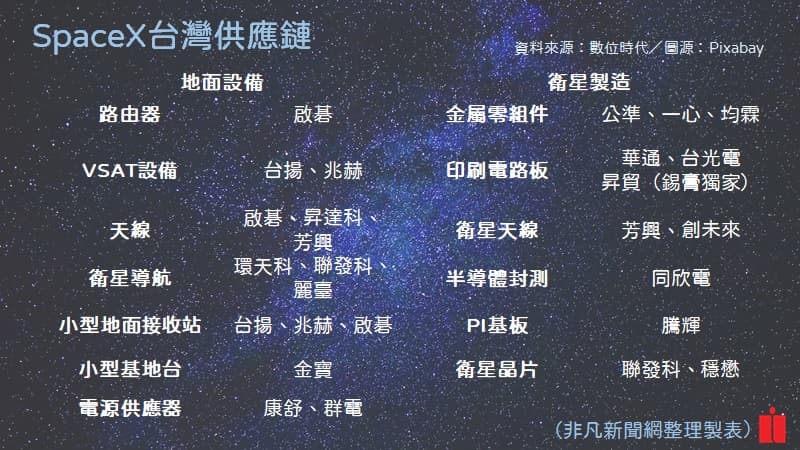

SIA出具2020年衛星產業產值資料,「衛星地面設備」占比達高達50%,「衛星應用服務」占比達44%,「衛星製造」及「衛星發射」分別占有5%、2%,這也讓台灣廠商有了切入的機會,尤其台灣在半導體與5G通訊技術表現亮眼,也讓SpaceX依循特斯拉的模式,頻找上台灣廠商合作。

星鏈計畫在2015年時向美國FCC申請許可,預計要發射近1.2萬顆低軌衛星,截至今年4月已成功將1400顆衛星送上太空,去年SpaceX又向FCC申請追加3萬顆發射許可,累計高達4.2萬顆衛星規模,是全球最大的衛星發射計畫,商機相當可觀。

台灣供應鏈當中,以台揚、啟碁兩大網通廠與星鏈計畫最密切,分別切入4G/5G行動通訊、路由器與地面接收站;至於網路通訊晶片,則由5G功率放大器技術領先的

另外,星鏈計畫也有台灣獨家訂單,昇貿就是SpaceX認證的獨家供應商,激勵今年股價大漲94%;

太空產業一直是強國展現科技與經濟實力的戰場,然而「物聯網」等新應用更是確實促成新的「太空產業」-低軌衛星通訊市場成形。立法院在今年5月已經三讀通過「太空發展法」草案,這是台灣第一部國家太空法案,科技部長吳政忠誓言要在2025年前,擁有第一顆自製低軌衛星,有機會台灣太空發展腳步與國際接軌。(林恬如/編輯)